研究内容

よく知られているように、物質は多数の原子から出来ています。原子はさらに、原子核と電子から構成されていますが、実は多くの場合、物質中で中心的な役割を果たしているのは電子です。たとえば、化学反応や化学結合では、価電子が重要な役割を担っており、電気を流す、発光する、磁性を示すといった、私たちの生活に欠かせない様々な機能物性も、電子の働きによって生じています。私たちは、この電子に着目し、新しい機能物性の開拓に取り組んでいます。具体的には、物質中の電子を媒介として、電気伝導性・光物性・磁性といった複数の機能的性質を結びつけ、光・電荷・スピンの相互作用による協奏的な物性(光電流、磁気伝導、磁気光学効果など)を発現させることに関心を持っています。実際の研究では、このような物性が現れる場として固体物質を対象とし、物質の合成から物性評価までを一貫して自ら行う「自給自足型」のスタイルで研究を進めています。なかでも近年は、有機・無機ハイブリッド化合物と呼ばれる系に関心を持っており、有機物や無機物の単独系では実現が難しい、ハイブリッド系ならではの新たな物性の開拓に取り組んでいます。さらに、研究の鍵となる電子が量子論的な粒子であることから、化学のみならず物理学の知識や技術も積極的に取り入れ、多角的なアプローチで物質と向き合っています。

これまでに取り組んできた代表的な研究例としては、以下に示すように、キラル分子の近接効果を利用した電気的な不斉電子状態制御、キラル半導体における特異な光起電力効果の開拓、有機金属構造体(MOF)におけるイオンインターカレーションを介したスピン状態制御、さらにはマルチフェロイクスにおける磁性-誘電性結合現象(電気磁気効果)の開拓などが挙げられます。特に近年では、光・電荷・スピンを結びつける要素として、物質の右手・左手の性質であるキラリティに着目しており、このキラリティと光、電流、磁場といった物理的外場との相互作用によって生じる電子物性の開拓に取り組んでいます。将来的には、こうしたキラル電子物性の研究から得られる知見を手がかりに、自然科学における最大の謎の一つとされる「ホモキラリティの起源」(生命体が一方のキラリティをもつ分子のみで構成されていること)にも迫っていきたいと考えています。

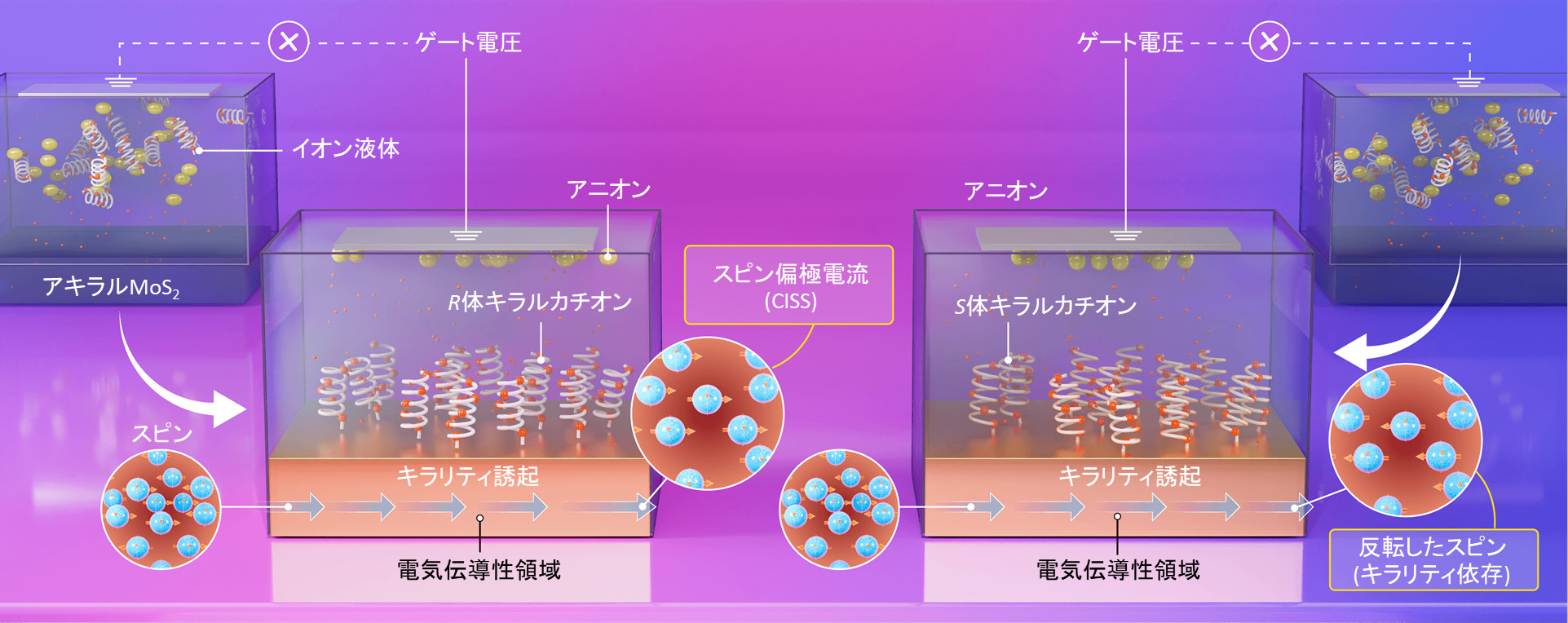

キラル分子の近接効果を利用した電気的な不斉電子状態制御

「右手」と「左手」の性質にあたる“キラリティ”は、化学・物理学・生物学における多様な現象を支える基本概念です。これまで、アキラル(非キラル)な物質にキラリティを付与する場合には、キラルな官能基や有機配位子を対象となる分子や金属に化学結合を介して導入することが一般的でした。しかし近年、層状のファンデルワールス化合物にキラル分子を挿入するだけでキラリティ由来の物性が現れる例が報告され、化学結合を介さないキラリティ制御が注目を集めています。本研究では、キラル分子からなるイオン液体(キラルイオン液体)を組み込んだ電気二重層トランジスタを用い、電場を印加してキラル分子を半導体MoS2の表面に吸着させることで、電気伝導性をもつ界面を形成しました。このアキラルな半導体上に形成された電気伝導性界面において、キラリティに依存する電気伝導特性―キラリティ誘起スピン選択性(CISS)や磁気キラル効果―を調べたところ、キラルな電子状態が誘起されていることが確認されました [1]。化学結合を介してキラリティを導入した場合、一度物質を合成するとキラリティを制御することは困難ですが、本手法では電気的にキラル分子の吸着・脱離を可逆的に制御することが可能です。本成果は、電気的キラリティ制御という新しいパラダイムを開く重要な一歩として位置づけられます。この発見を発展させることで、キラル分子イオンの動きと電子の流れを融合させた「キラルイオントロニクス」という新しい技術分野の創出が期待され、将来的にスピントロニクスや光電子デバイス、不斉触媒系など、幅広い分野への応用が見込まれます。

[1] Sci. Adv. 11, eadx2281 (2025): プレスリリース

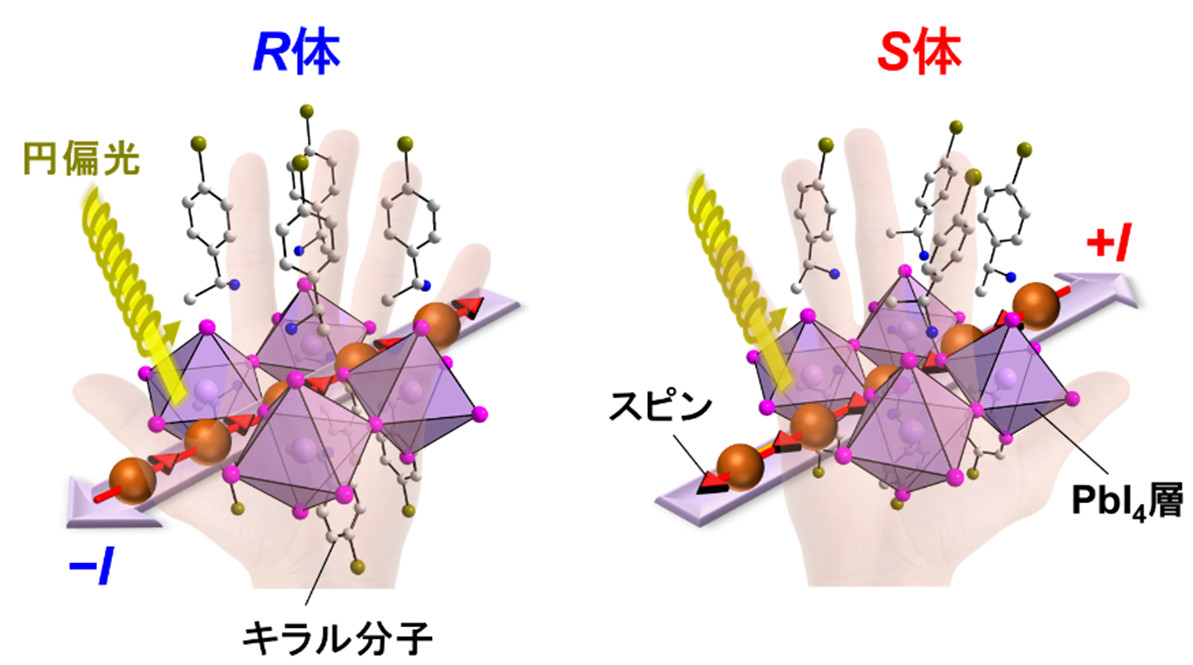

キラル有機・無機ハイブリッド化合物における光・電荷・スピン協奏物性

近年、「有機・無機ハイブリッドペロブスカイト」と呼ばれる物質群が、優れた太陽電池材料として世界的に注目されています。これらの物質は、シリコン半導体に匹敵する高い光エレクトロニクス特性を示すだけでなく、無機材料とは異なり、塗布による成膜が可能であるといった有機物的な特性も併せ持つため、新しい光機能性材料として期待されています。一般的に、これらの材料を用いて光起電力を得るには、異なる物質との界面を形成する必要があります。しかし、私たちのグループでは、界面を作ることなく、単一の物質のみで光起電力を発生させる方法の開発に取り組んできました。具体的には、物質同士を貼り合わせて非対称な構造を作ることが、従来の太陽電池における光起電力発生の本質である点に着目し、反転心を持たない、すなわち空間反転対称性の破れた低対称な有機・無機ハイブリッドペロブスカイト系半導体の開発を行ってきました。これまでに、有機・無機ハイブリッドペロブスカイト系半導体の有機分子部分にキラリティを導入することで、空間反転対称性の破れた系を作ることに成功しており、この系において、外部電圧を加えることなく自発的に光電流が発生する現象(バルク光起電力効果,円偏光ガルバノ効果)を観測することに成功しています[2,4,5]。その他にも、無機骨格に磁性元素を導入することで、キラル強磁性体を作り[1,3]、物質の表と裏で明るさが異なって見える現象(非相反的方向二色性:光領域の電気磁気効果)を発現させたりと、有機・無機ハイブリッド化合物を舞台に、様々な新奇現象を見出すことに成功してきました[3]。このように、光・電荷・スピンが相互に結びついた新奇な現象は、たとえば光によって磁化の反転を制御できるメモリデバイスなど、光スピントロニクス分野への応用も期待されており、今後のさらなる研究の展開が望まれています。

[1] Phys. Rev. Mater. 8, 024409 (2024)

[2] Chem. Mater. 34, 4428 (2022)

[3] Angew. Chem. Int. Ed. 60, 14350 (2021): プレスリリース

[4] Adv. Mater. 33, 2008611 (2021): プレスリリース

[5] J. Am. Chem. Soc. 141, 14520 (2019): プレスリリース

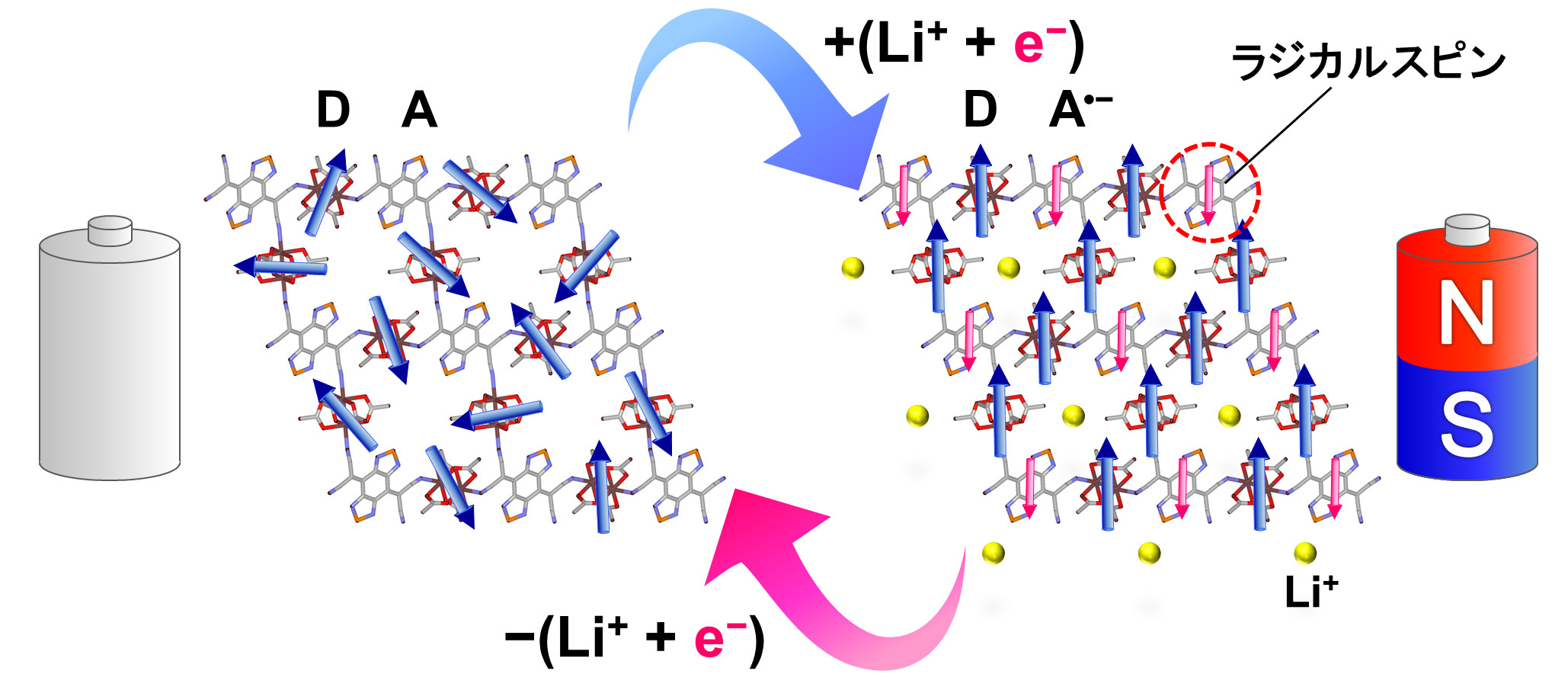

イオン輸送を介したスピン状態/電子相制御

電気的な磁性制御は、私たちの身の回りで日常的に用いられているエレクトロニクス技術との高い親和性から、これまで広く関心を集めてきた研究テーマの一つです。本研究では、代表的な蓄電デバイスとして知られるリチウムイオン電池(LIB)のシステムを、バルク物質に対する高密度の電子ドーピング制御法として利用するという独自の視点から、新たな電気的な磁性制御の実現を目指しました。特に、有機金属構造体(MOF)と呼ばれる多孔性の分子性化合物において、酸化・還元に伴うラジカルスピンの生成・消滅を制御することで、LIBの充放電操作に連動した可逆的な磁性(磁石状態)のON/OFF制御に成功しました[1,2]。注目すべきなのは、この手法で誘起された磁性状態は電気化学平衡にある為、一度その状態にしてしまえば電力供給がなくとも磁性が保持されるという点です。このような酸化・還元反応を伴うイオン輸送を介した磁性制御は近年、 “Magneto-ionic control”とも呼ばれ注目されており、今後はスピンとイオンの相互作用に基づく新たなデバイス(マグネトイオニクスデバイス)の創出へとつながることが期待されています。この他にも、イオン輸送により有機分子カチオンを無機物質との界面に蓄積してイオン‐電子の電気二重層を形成し、電子ドーピングを介して絶縁体を金属や超伝導状態に変化させるといった電子相制御の研究にも取り組み[3,4]、最近の電気的な不斉電子状態制御の研究にもつながっています。

[1] Adv. Funct. Mater. 27, 1604990 (2017): プレスリリース

[2] Angew. Chem. Int. Ed. 55, 5238 (2016): プレスリリース

[3] Adv. Funct. Mater. 25, 3043 (2015)

[4] Appl. Phys. Lett. 101, 042603 (2012)

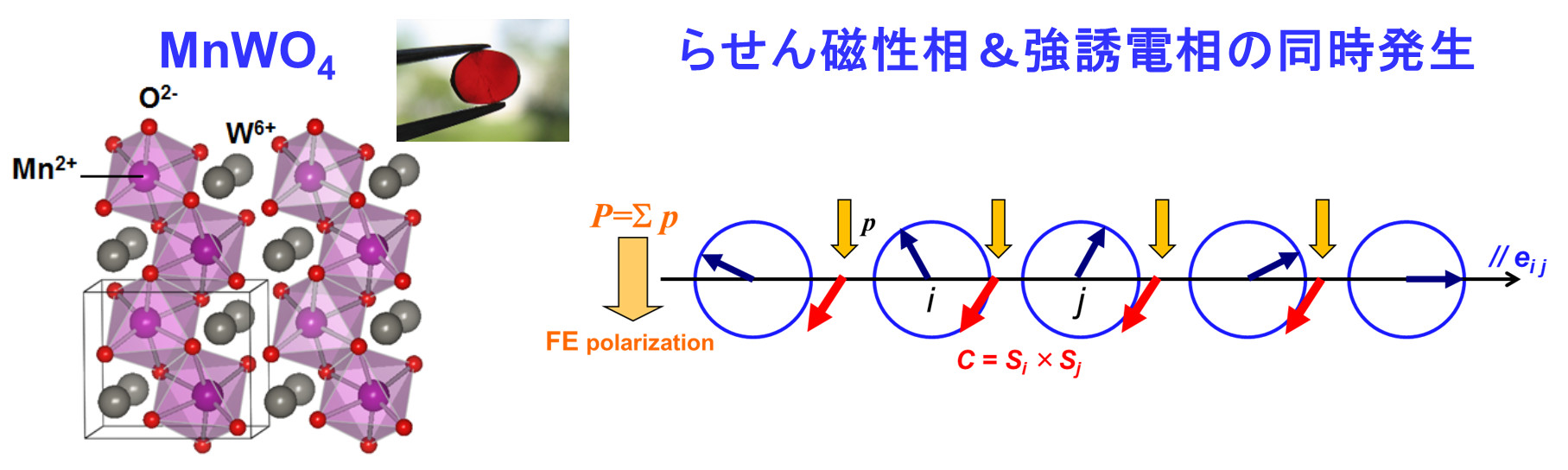

マルチフェロイクスにおける巨大電気磁気効果の開拓

一般に、電気と磁気の相関といえば、古典電磁気学におけるアンペール・マクスウェルの法則やファラデーの法則がよく知られています。しかし、原子配列により異方性が生じた固体中では、真空中とは異なり、電束密度や磁束密度の時間変化を伴わずに発現する、固体特有の特異な電気磁気相関現象が生じる場合があります。このような電気磁気相関のうち、磁性と誘電性の結合に関わる現象は、ピエール・キュリーによってその存在が予言され、後に「電気磁気効果」として実際に発見されました。しかしながら、その応答は極めて弱く、2000年代初頭まではほとんど注目されてきませんでした。これに対して私たちは、一つの物質内に強誘電秩序とスピン秩序が共存する新しい物質系、「マルチフェロイクス」という概念に着目し、この系において巨大な電気磁気効果を誘起することを目指して研究を進めてきました[1–5]。具体的には、強誘電秩序状態は、電荷分布に関して空間反転対称性が破れた(すなわち反転中心を持たない)状態であることに着目し、同様に空間反転対称性が破れた「らせん磁気構造」を有する磁性体を中心に物質探索を行いました。その結果、らせん磁気秩序相において強誘電性を同時に示す新規マルチフェロイクス(MnWO4[5],Ba2Mg2Fe12O22[3])の発見に至りました。これらのマルチフェロイクス材料では、「ベクトルスピンキラリティ」と呼ばれるスピン配列のパラメータが、強誘電秩序とスピン秩序の間に強い結合を生み出しており、これを通じて、磁場印加による電気分極フロップ(90º回転)[5]、電気分極反転(180º回転)[3]、強誘電性シングルドメイン状態制御 [2,4]、電気磁気メモリ効果 [1]といった、様々な新奇巨大電気磁気効果の実現に成功しています。

[1] Phys. Rev. Lett. 102, 147201 (2009)

[2] Phys. Rev. Lett. 101, 207205 (2008)

[3] Appl. Phys. Exp. 1, 031301 (2008)

[4] Phys. Rev. Lett. 99, 227206 (2007)

[5] Phys. Rev. Lett. 97, 097203 (2006)